小児科 (中学生まで)

午前

月曜~土曜 9:00~11:30(受付:8:00~11:30)

午後

月曜~土曜 14:00~18:30(受付:13:00~18:30)

※自費の健康診断をご希望の方は、午後16:00までとなります。

※水いぼ処置をご希望の方は、午後15:00までとなります。

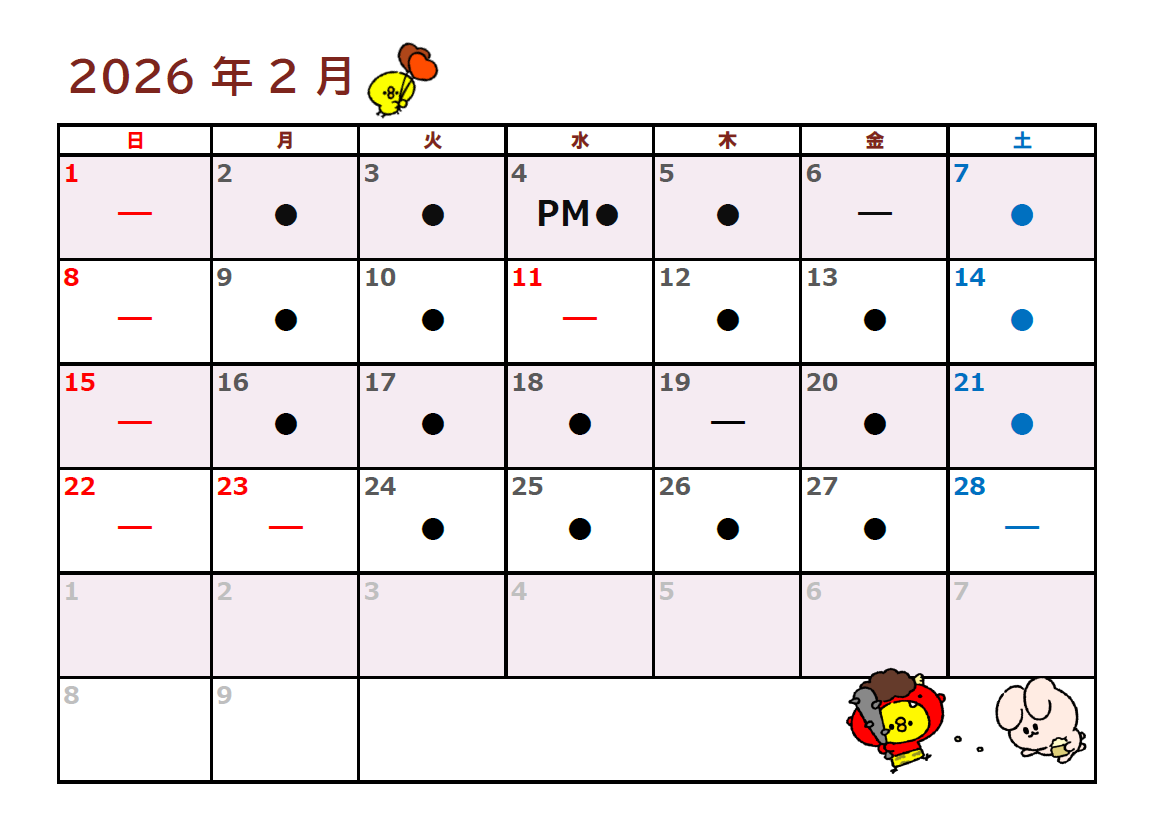

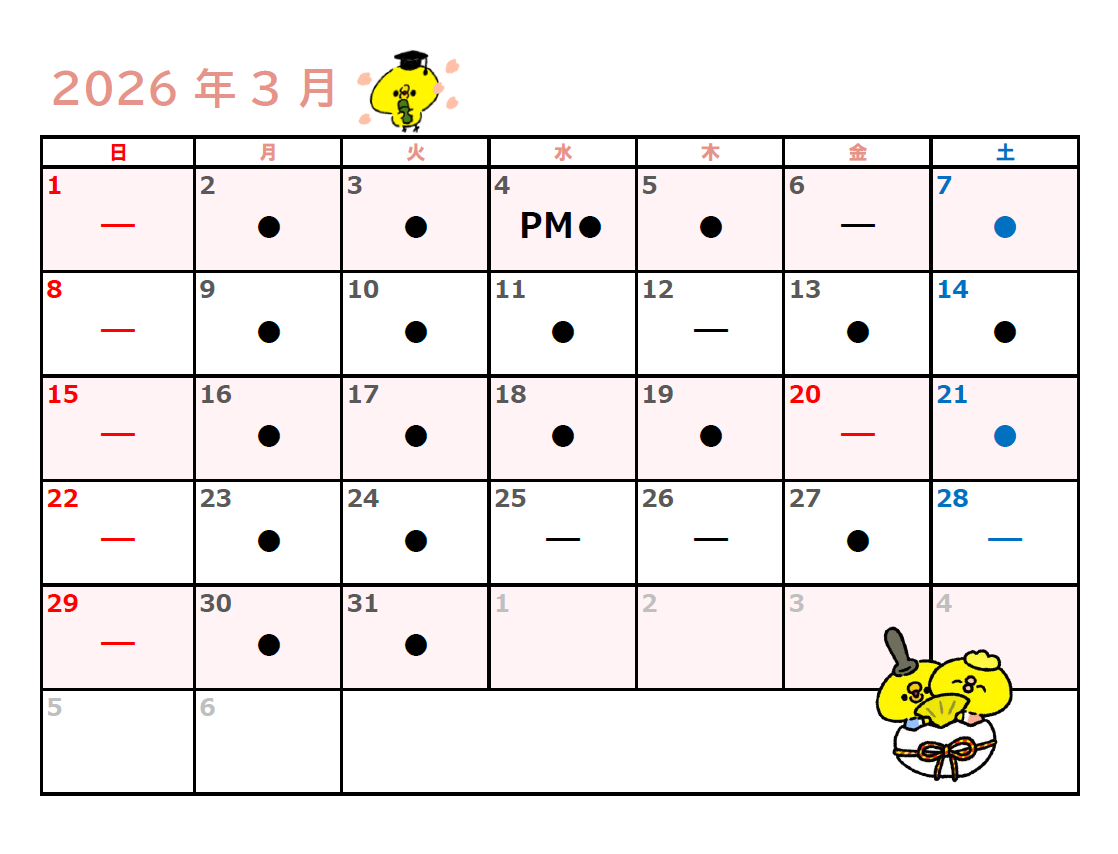

外来担当医表

-医師指名について-

- 受付のボードに表示した医師であれば、指名することが

できます。 - 病棟担当の医師の場合、病棟を優先させていただいて

おります。ご理解お願い致します。 - 18:30までの診察の場合、15~17時の間で

1時間休憩があります。 - 医師の指名をされた場合、通常より待ち時間が

長くなることがあります。 - 混雑時や診察に時間がかかってしまうような場合は、

診察時間内でも指名出来ないことがありますので、

あらかじめご了承ください。 - 医師のお休みについては、病院ホームページ又は

院内の休診のお知らせをご覧下さい。

-専門-

●神経・夜尿・低身長:木内

●食物アレルギー:内田、小林、川原、木村

●小児外科:伊藤

●心臓外来:保崎、尾戸

検査技師勤務表

※【ー】は検査技師休みです。【●】の日にご来院ください※

※9:00~11:30、14:00~16:00の診療時間内にお越しください※

尿検査を希望の方へ

『次回尿検査です』と案内された方へ

※当日、受付は必ず済ませてください※

●尿をお持ちになった方

受診当日の朝に採尿してください。

尿の受付は平日、月~土曜日の診療時間内となります。

当日、受付時に尿を受付窓口へご提出ください。

尿は採ってから2時間以内のものをお持ちください(受付は9時からです)。

ただし、朝1番の尿と指定された方は、

2時間以上経過していても

受付は9時からとなります。ご了承ください。

※尿は冷蔵庫で保管してください。

※名前・採尿時間を油性マジックで記入してください。

※尿は受付時間内にご提出ください。

●来院後、採尿される予定の方+パックをつけて来られた方

受付終了後、処置室の看護師に

『検尿に来ました』とお声掛けください。

採尿コップ、採尿パックをお渡し致します。

※尿の提出は、診察時間内にご提出ください。

※日曜・祝日はお休みです。

●結果について

・診察は結果が出てからになります。

検査の種類や混雑状況によっては、

結果が出るまで1時間弱かかることがあります。

・結果により、さらに詳しく検査する必要となる場

合がございます。その際はやむを得ず、

別日にご案内する場合があります。ご了承くだ さい。

※詳しい検査をご希望の方は

9:00~16:00の診察時間にお越しください。

【検査室からのお願い】

〇可能な限り、朝一番の尿を提出してください。

〇寝る前に、ビタミンⅭが入った飲料やサプリメントを飲まないでください。

〇生理中の尿、糞便混入尿は検査不可です。

〇陰部臀部へのベビーパウダー等の使用は避けてください。

〇採取量は容器の線まで入れてください。

※ 来院前に必ずご連絡ください。

診察券をお持ちの方はお手元にご準備下さい。

※スタッフ少数での対応のため、お電話繋がりにくい状況がございますが、

お電話がないとお受けできません。

当院では、救急を要する患者さんのために、

休日・夜間でも診療を行なっております。

休日、夜間は救急診療体制になりますので、

処方・検査には限りがございます。予めご了承ください。

また、少人数のスタッフで対応しており、

混雑状況に関わらず待ち時間が大変長くなることもございます。

※当院は小児内科系疾患が対象です。

耳鼻科・外傷・打撲・火傷・など外科系疾患は診察できません。

休日診療(日・祝日)

午前 9:00 ~ 11:30

午後 14:00 ~ 16:30

診療外診療

月~土 20:00 ~

日・祝日 19:00 ~

※ 23:00 ~ 9:00は院内処方になりますので、

限られた種類での処方になります。

| 公的機関の救急相談センター 厚生労働省 小児救急でんわ相談 電話:#8000 受付:(平日)18:00~23:00、(休日)9:00~23:00 急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、 病院の診療を受けたほうがいいのかなど。 東京消防庁 救急相談センター 電話:#7119 受付:24時間年中無休 小児科医師・看護師から適切な対処の仕方などの アドバイスを受けられます。 |

夜尿症

成長ホルモン分泌不全症

担当医師: 木内 巻男

身長が伸びる時期はお子さんによって様々です。

ご相談時に実際に身体測定をし、低身長の程度や体のバランスなどを診察します。

その他困っていることや不安なことなどいつでもご相談してください。

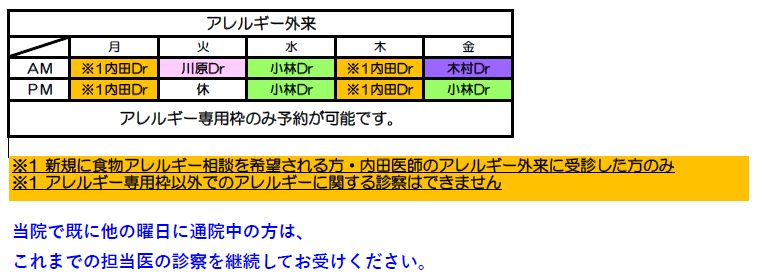

食物アレルギー

担当医師

内田 美穂(毎週月曜・木曜日の午前・午後)

※当院新規でアレルギー相談を希望される方のみ

小林 千尋(毎週金曜の午後)

※当院新規でアレルギー相談を希望される方のみ

川原 亜友美(毎週火曜の午前診療のみ)

木村 俊彦(毎週金曜の午前診療のみ)

・久しぶりにミルクを飲んだら顔が赤くなった、

・卵を食べたら嘔吐をした、

・食べるとかゆみが出たけど食物アレルギー?・・・など

お困りの症状がある方はご相談ください。

また、食物アレルギーがなくても

血液検査が陽性になることは多く、実際に食べてみないと

食物アレルギーを正しく判断できません。

当院では「食物アレルギー負荷試験」を積極的に行い、

丁寧に診察致します。

舌下免疫療法

スギ花粉症、ダニアレルギーでお困りの方へ

処方可能な医師:木内 巻男、内田 美穂、小林 千尋、若杉 なおみ、食物アレルギー外来担当医

■舌下免疫療法とは?

スギ花粉症、ダニアレルギーの改善に

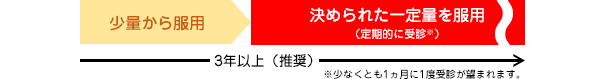

「舌下免疫療法」がおすすめです。「舌下免疫療法」は自宅で服用でき続けやすい利点もあり、お子様(5歳以上)の治療も可能となり、今注目されています。舌下免疫療法の方法は、アレルギーの原因物質(アレルゲン)の含まれる錠剤を舌の下に1分間ほど置き、体内に取り込みます。舌の下から入ったアレルゲンはリンパ節から全身に広がり徐々に量を増やし、体をアレルゲンに慣らしていきます。この投与は2週間かけて増量し、その後は一定量を長期間(継続して3年以上を推奨)服用します。

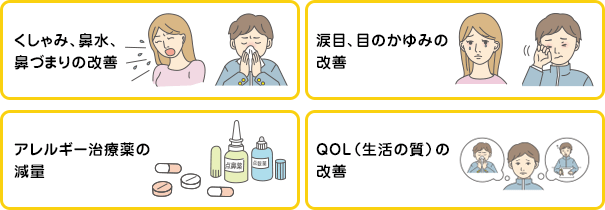

■舌下免疫療法の利点は?

舌下免疫療法で8割の方に効果があり、そのうち2割が治癒、残り6割が「治癒はしないけれども効果はあった」との報告がありました。つまり、スギ花粉症による睡眠障害やイライラ感、集中力の低下といった生活の質(QOL)を改善させる効果が認められ薬の使用量も減らすことが出来た、という結果 でした。小児に対する効果も成人と同等であるとされています。

舌下免疫療法を受けない人と比べて、今後別の花粉などに新たに感作される可能性が少なくなることも報告されています。

■治療の開始時期

スギ花粉症の場合、花粉が飛散している時期に舌下免疫療法を行うと、アレルゲンの摂取量が増加してしまうので、投与開始時期はスギ花粉が飛散している時期には治療を開始できません。

この時期はスギ花粉に対する過敏性が高く、副反応が起こりやすくなりますので、6月から11月頃に開始します。

ダニアレルギーの場合は、梅雨時と秋口に症状が悪化する傾向があります。この時期に治療を開始するのは避けるべきでしょう。

■効果が認められる時期

スケジュール通り治療が行われると、初めてのスギ花粉飛散シーズンから効果が期待でき、3~5年継続することで最大の効果が得られるとされています。

治療終了後に再度症状が認められた場合は、舌下免疫療法を再開することで再び効果が期待できると言われています。

頭のかたち外来

当院ではヘルメット治療を行っております。

それぞれのお子さんの頭の形に合わせて、オーダーメイドの矯正ヘルメットを作成します。

赤ちゃんの頭の形でお悩みの方はぜひご相談ください。

小児外科

15歳までの子どもの消化器外科および一般外科の診察を致します。

子どもの脳神経外科、整形外科はそれぞれの専門医にご相談ください。

【主な疾患】

小児外科外来で多くみられる疾患は鼠径ヘルニア、陰嚢水腫、停留精巣、移動精巣、臍ヘルニア(出べそ)、肛門周囲膿瘍(肛門のおでき)、裂肛(切れ痔)、包茎、舌小帯短縮症、上唇小帯短縮症などです。また腹痛、嘔吐、下痢、血便、便秘など内科的な消化器疾患も小児科と連携して診療致します。

全身麻酔での手術が必要な病気は、対応可能な施設をご紹介致します。

舌小帯ならびに上唇小帯手術

乳児の舌小帯手術ならびに上唇小帯手術は毎週木曜日に日帰り入院で行います。

一度診察を受けてから、手術日を予約して頂きます。健康保険と乳幼児医療券が適用されます。

詳しくはそれぞれの疾患の説明をお読みください。

担当医師: 伊藤 泰雄(毎週木曜日)

完全予約制です。予約はお電話のみとなります。

予約についてはこちらをご覧ください。→舌小帯短縮症・上唇小帯切除の診察が初めての方へ

心臓外来

※完全予約制です。初めての方は外来受診後の予約となります。

担当医師

| 保崎 明 | 毎週火曜日(第3を除く) 13:30~16:30 |

|---|---|

| 尾戸 真由 | 第3火曜日 13:00~16:00 |

心理相談室

※完全予約制です。初めての方は外来受診後の予約となります。

子どもは、心と身体の区別が大人ほどはっきりしていないため、心の在り方が身体の症状となって現れることが珍しくありません。 子によって、怒りっぽさや落ち着きのなさ、意欲のなさ、という形で表わされる場合もあります。

また、いちばん身近な家族の悩みを肌で感じて影響を受けてしまうことや、その子が持って生まれた性質を周囲が理解できず、困った事態になっている場合もあります。 子どもが健やかに成長する過程では、様々な問題に出くわしますが、大きな悩みほど案外、相談できる相手は限られるものです。 専門家と話すことで気持ちが整理されたり、良い方法が見えてくることもあります。

子どもの問題で悩むことがあったら一人で抱え込まずに、まずは外来診療時、医師に心理相談についてお尋ねください。 臨床心理士がカウンセリングいたします。

臨床心理士

| 堀切 謙太 | 水曜日・金曜日 |

|---|---|

| 松生 薫 | 土曜日 |

| 神野 彩香 | 土曜日 |